年逾八旬展“芳华”,杨雪芳刀笔不老

今天,“芳华——杨雪芳莫金荣艺术作品展”在汾阳路79号上海工艺美术博物馆开幕,对于耄耋之年的常州“延陵派”象牙浅刻开创者杨雪芳而言,这个名为“芳华”的展览,几乎是一场“迟到的开幕式”。

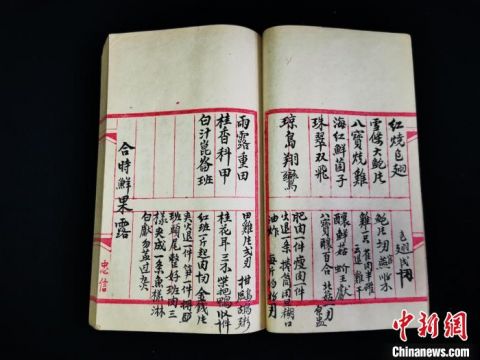

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

图说:开幕式现场

其实,中国工艺美术两大时代高峰——南阳烙画和常州象牙浅刻,都体现在杨雪芳身上,而年逾八旬,弟子都纷纷成为工艺美术大师的杨雪芳才第一次举办个人艺术作品展。因为人们评价他“刀笔如神,芳华绝代”,“芳华”也成为这次展览的名称。“芳华”并未逝去,刀笔亦不老。

烙画和浅刻都进入文化遗产名录

1950年代,杨雪芳来到河南南阳烙画厂,开始了中原大地上刀笔共舞的生涯。烙画又称烫画、火笔画,是用火烧热的烙铁在纸、竹、木等材质上熨出烙痕作画,烙画不仅能表现中国画的勾、勒、点、染、擦、白描等手法,还可以表现出丰富的层次与色调,具有独特的艺术魅力。1959年,为庆祝新中国成立十周年,十八岁的杨雪芳与知名画家、郑州艺术学院院长谢瑞阶等合作,创作了大型烙画作品《黄河在前进》,作品赴京陈列于人民大会堂。一年后,杨雪芳进京与画家张绍文合作烙画四屏《人牲两旺》,再次展陈于人民大会堂。2021年南阳烙画成为中国非物质文化遗产。

图说:杨雪芳

1960年代,杨雪芳调回家乡常州工艺美术研究所,因景仰清末常州雕刻大家张楫如、扬州象牙雕刻大师于硕,他的刀笔所从厚实的竹木转向了更为温润的牙材,开启了象牙浅刻的研究和创作。

牙雕浅刻艺术非常接近中国书画的表现形式,融入了国画的笔意墨韵,山水、人物、花鸟鱼虫等元素,无所不能,刀法里有笔法,充分利用原料的自然纹理与画面效果相结合,方寸间可见不凡。经过深入研究,杨雪芳以叠层上色之法,辅以国画独特的颜料,将山峦叠嶂、草木茅舍、人物轻舟等晕染花青、石绿等不同色彩,刀笔相合,色墨交融。中国国家级非物质文化遗产名录上从2014年开始增添了“常州象牙浅刻”的名字。

烙画与牙雕浅刻都与杨雪芳底蕴深厚的书画功底不无关系,也因为志趣相投,他与一大批艺术家交好。程十发和他都是昆曲发烧友,每到周末,杨雪芳几乎都要到程十发家去唱昆曲。杨雪芳在上海的艺术品公司开张之日,程十发先生对杨雪芳开玩笑:“杨先生,我想买一只大一点的花篮过来,不过我没钞票,只好给你画了一只。”

黄永玉到上海,常常就下榻于杨雪芳家。有一次连续一个星期,黄永玉把自己关在杨家,埋头为报社写张乐平先生的回忆长文,还吩咐杨雪芳,除了吃饭都不要去打扰他。

图说:上海工艺美术博物馆馆长张心一向杨雪芳颁发捐赠赠书

名作为蓝本创作为根本

相较于纸张,猛犸象牙温润柔和,经历地下深埋万年岁月,拥有独特的肌理。在猛犸象牙上浅刻,刀痕深深浅浅制造出水墨氤氲般的浓淡明暗。

“芳华”展览中的《步溪图》、《千字文》和《八十七神仙卷》等,均以千古名作为蓝本,却完全体现出了刀法在猛犸象牙材质上的神奇效果。杨雪芳创作《八十七神仙卷》,反复考证了历史上的不同版本,以及徐悲鸿、张大千、谢稚柳等人对此的研究资料。

杨雪芳说:“以《八十七神仙卷》中众多神仙的发髻为例,唐到宋,每个朝代的资料都不一样,绘画可以写意,浅刻表现的丝丝缕缕则无法一笔带过,我必须考证清楚。我又不是在完全临摹,而是以刀为笔,做我自己的浅刻创作。齐白石为《八十七神仙卷》写的引首,六个字篆书,浅刻出来很不好看,我就重新设计了篆书,还刻了上千字的楷书题跋。”

图说:陈家泠

“芳华”展策展人胡晓芒表示,工具、材质对杨老来说,已经化于无形,任何作品到了他的手下,有如神来之笔,不仅能再现原作的辉煌,还融入杨老一生的造诣感悟,使之具有当代气质和历史反思。

海派艺术大师陈家泠先生看了杨雪芳的作品后感慨,他的开幕式办晚了,他应该在四十年前就办个展了。

展览由上海市对外文化交流协会主办,卡咔度艺术空间承办。(新民晚报记者 徐翌晟)